|

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য স্বামী নিরঞ্জনানন্দের বাড়ির পুজোই আসলে রাজারহাটের প্রথম দুর্গা পুজো

প্রীতম পাল

চর্মপণ্য প্রযুক্তিবিদ, চিত্র সম্পাদক

কে এই নিরঞ্জনানন্দ?

স্বয়ং পরমহংস যাঁকে ‘ঈশ্বরকোটি’ ডাকতেন!

সন্ন্যাস নেওয়ার পর যাঁর নাম রাখার ভারটি নেন স্বামী বিবেকানন্দ?

এই সেই স্বামী নিরঞ্জনানন্দ কী, যাঁকে ফাঁকি দিয়ে নটী বিনোদিনী দেখা করেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে?

সেই তাঁরই বাড়ির পুজো? সব উত্তর খোঁজার চেষ্টায় এই লেখা।

|

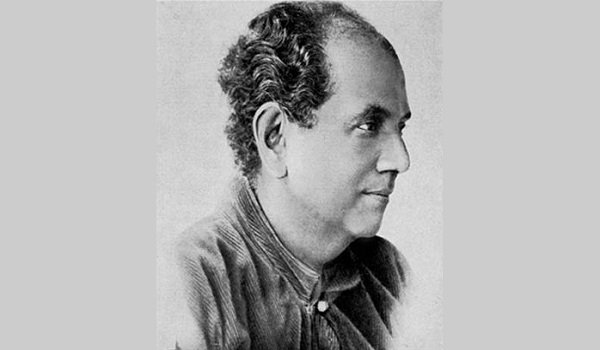

| স্বামী নিরঞ্জনানন্দ |

|

| ঘোষ বাড়ির প্রতিমা, ২০১৯ |

এখন প্রশ্ন জাগতেই পারে যে কে এই নিরঞ্জনানন্দ?

রামরাম ঘোষের তৃতীয় পুত্র ছিলেন রামরতন ঘোষ।

রামরতন ঘোষের ছোট ছেলে তিলক ঘোষ।

তিলকের মধ্যম পুত্র অম্বিকা চরণের একমাত্র পুত্র নিত্য নিরঞ্জন ঘোষ।

|

| নিরঞ্জনের পূর্ব পুরুষেরা |

পরবর্তী কালে যিনি হয়ে উঠেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভাই ও শ্রী রামকৃষ্ণের প্রথম ছ’জন শিষ্যের একজন। ঠাকুর তাঁকে ‘ঈশ্বরকোটি’ বলেও অভিহিত করেন।

রোগশয্যায় শ্যামপুকুরের বাটিতে যখন শ্রী রামকৃষ্ণ শায়িত, তখন ঠাকুরের দ্বাররক্ষীর কাজে নিযুক্ত ছিলেন নিরঞ্জন এবং তাঁর চোখকেই ফাঁকি দিয়ে সাহেববেশে ঠাকুরের কাছে পৌঁছেছিলেন নটী বিনোদিনী।

ঠাকুর তাঁকে নিরঞ্জন বলেই ডাকতেন। ১৮৮৭ সালে বরাহনগর মঠে অন্যান্য গুরুভাইদের সঙ্গে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করলে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর নাম রাখেন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ।

|

| গুরুভাইদের সঙ্গে নিরঞ্জন, সামনের সারিতে বাঁ দিক থেকে প্রথম |

আনুমানিক ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের শ্রাবণ পূর্ণিমার দিন তৎকালীন অবিভক্ত ২৪ পরগনার রাজারহাটের বিষ্ণুপুর গ্রামের এই ঘোষ বাড়িতেই তাঁর জন্ম। বারাসাতের পন্ডিত কালীকৃষ্ণ মিত্র ছিলেন নিরঞ্জনের মামা।

মামার কলকাতার বাড়িতে থেকেই পড়াশোনা করতেন তিনি। ঠাকুর রামকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভের আগে আহিরীটোলার ডাক্তার প্যারিচাঁদ মিত্রের বাড়িতে প্রেততত্ত্বাণ্বেষী দলে মিডিয়াম হিসাবে কাজ করতেন।

লোকশ্রুতি, সেখানে নিরঞ্জনের সাহায্যে তাঁরা নানান দূরারোগ্য ব্যাধি ও অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করতেন। ফি’বছর পুজোতে তিনি তাঁর দেশের বাড়িতে আসতেন কিনা সে কথা জানা যায় না, তবে দীক্ষিত হবার পর একবারই তিনি এই পুজোয় যোগ দিয়েছিলেন।

১৯০৪ সালের ৯ মে হরিদ্বারে স্বামী নিরঞ্জনান্দের সমাধির পর ১৯৫৩ সালের ২৪ আগস্ট স্বামী শিবানন্দ মহারাজের শিষ্য স্বামী সংশুদ্ধানন্দ (ভবতারণ মহারাজ) কয়েক জন সন্ন্যাসী ও ভক্তকে নিয়ে রাজারহাট-বিষ্ণুপুরের ঘোষবাড়িতে আসেন।

লোকস্তুতির ওপর নির্ভর করে চণ্ডীমণ্ডপের ঠিক পূর্ব দিকের ঘরে যেখানে নিরঞ্জন ভূমিষ্ট হয়েছিলেন বলে জানা যায়, সেই স্থানটিকে চিহ্নিত করে ঠাকুর-মা-স্বামীজি ও স্বামী নিরঞ্জনানন্দের পট স্থাপন করেন।

এর পর স্থানীয় ভক্তদের সাহচর্যে ‘শ্রীরামকৃষ্ণ-নিরঞ্জনানন্দ আশ্রম’-এর সূত্রপাত হয় ১৯৫৪ সালে।

এই আশ্রমের সূচনায় বিশেষ অবদান ছিল বিপ্লবী নিকুঞ্জ সেন, বিপ্লবী রসময় সুরের মতো প্রমুখ ব্যাক্তিত্বের।

তখন বাৎসরিক উৎসব হত চণ্ডীমণ্ডপে ও আটচালায়। ২০০৮ সালে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ এটিকে অধিগ্রহণ করেন। কাজেই প্রাচীন চন্ডীমন্ডপের পাশাপাশি আশ্রম গড়ে উঠলেও এ পুজো ঘোষবাড়ির-ই, আশ্রমের নয়।

|

| সেদিনের আটচালা, খড়ের ছাউনিতে আচ্ছাদিত |

পুজোর আদি লগ্ন থেকেই ঘোষ পরিবারের নিজস্ব বিঘা বিঘা ধান জমি, দুটি পুকুর (বালতি পুকুর ও খিড়কি পুকুর), তিন-চার বিঘা বাঁশ বাগান, ভেড়ি ইত্যাদি থেকে যে আয় হত, তা থেকেই চলত পুজোর ব্যয়ভার।

চণ্ডীমণ্ডপের সামনেই ছিল আটচালা, তার সামনে মূল প্রবেশদ্বার।

তিনটি অংশেরই চাল ছাওয়া হত খড় দিয়ে।

এ খড়ও কিনতে হত না তাঁদের।

নিজেদের এক প্লটে ছ’বিঘে জমিতেই এই খড় চাষ হত। আটচালার সামনে পুজো হওয়ার জন্য এই পুজোকে অনেকেই আটচালার পুজোও বলে থাকতেন।

কালক্রমে এলাকার লোকসংখ্যা বাড়তে থাকায় ১৯৭৮-৭৯ সাল নাগাদ শুরু হয় জোরপূর্বক জমি দখল ও সরকারি নির্দেশে বর্গাকরণ। আর তাতেই অন্যান্য আয়ের সঙ্গে সংকুচিত হয় পুজোখাতের আয়ও।

তখন থেকেই ঘোষ পরিবারের সভ্যরা নিজেরা আলাদা করে পুজোখাতে চাঁদা দিতে শুরু করলেন। যদিও কিছু জমি, বাঁশ বাগান ও দুই পুকুর থেকে আজও আয় হয়, তবে তা দিয়ে বারো মাসের তেরো পার্বনের খরচ সামলানো যায় না।

দুর্গাপুজো ছাড়াও এই তেরো পার্বনের তালিকায় রয়েছে জন্মাষ্টমী, গাজন পুজো, ষষ্ঠী পুজো ইত্যাদি। প্রতিদিনই চলে পারিবারিক লক্ষ্মী-নারায়ণের নিত্য সেবা।

চণ্ডী মন্ডপের পাশেই আছে পারিবারিক লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির। খড়ের চন্ডীমন্ডপে এখন হয়েছে পাকা ছাদ, আটচালার খড়ের ছাউনি এখন আধুনিক শিট-এ আচ্ছাদিত, মূল প্রবেশদ্বার-এর ছাদে লেগেছে টিন।

|

| ঘোষ বাড়ির মূল ফটক, এখন যেমন |

রীতি অনুসারে উল্টোরথের দিন কাঠামো পুজোর মাধ্যমে শুরু হয় প্রতিমা তৈরির কাজ।

সুদূর কৃষ্ণনগর থেকে রাজারহাটে প্রতিমার মৃন্ময়ী রূপ দিতে আসেন মৃৎশিল্পী দিলীপ পাল।

বংশপরম্পরায় দিলীপ বাবুর আগে আসতেন তাঁর মেসো বেচারাম পাল ও তাঁর ভাই কেনারাম পাল। তাঁদেরও আগে প্রতিমা গড়তেন শিল্পী ফটিক পাল। এক চালচিত্রের ওপর চার ছেলেমেয়ে নিয়ে দশভূজার অসুর বিনাশিনী রূপে আবাহন হয় এখানে।

মহালয়ার পরের দিন প্রতিপদে স্থাপিত হয় দেবীঘট।

প্রতিপদ থেকে পঞ্চমী অবধি দেবীঘটে পুজো হয় লক্ষী-নারায়ণ মন্দিরে। ষষ্ঠী থেকে দশমী মূল পুজো হয় চন্ডী মন্ডপে।

যে পুরোহিত লক্ষ্মী-নারায়ণের নিত্য পুজো করেন, তিনি দুর্গা পুজোর দায়িত্ব সামলান না। দূর্গা পুজোর জন্য পুরোহিত আসেন কলকাতা থেকে।

গত ২৫-৩০ বছর ধরে এই দুর্গা পুজোয় পৌরোহিত্য করে আসছেন গড়িয়াহাটের মহাদেব চক্রবর্তী ও সুশান্ত চক্রবর্তী। এই পরিবারের পুজোতে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের কোনও রীতি নেই।

প্রতিবছর পরিবারের হয়ে একজন সভ্য ব্রতী হন, পুরোহিতদের সঙ্গে উপবাস করে তিনিই ঠাকুরের কাছে গোটা পরিবারের মঙ্গল কামনা করেন।

এখানে অষ্টমীর পুজো শেষে হয় সন্ধি পুজো।

তারপর বাড়ির সধবা মহিলারা আলতা, সিঁদুর, ছাপা সন্দেশ ও শাড়ি দিয়ে পরিবারের কল্যাণ কামনার্থে কল্যাণীপুজো দিয়ে থাকেন।

কল্যাণী-পুজোর পরে বাড়ির মহিলারা স্থানীয় পুকুর থেকে স্নান করে ভিজে কাপড়ে মাথায় গামছার বিড়ে করে তার ওপর মালসা রেখে ধুনো পোড়ান। এই ধুনো পোড়ানোর কাজে আবার পৌরোহিত্য করেন স্থানীয় নাপিতরা।

প্রথম যখন এই পুজো শুরু হয় তখন থেকেই সপ্তমী, অষ্টমী, সন্ধিপুজো ও নবমীর পুজোতে ছিল পাঁঠা বলি, সপ্তমী (চক্ষুদানের বলি) ও নবমীতে চালকুমড়ো বলির প্রথা। তবে বছর চারেক হল পাঁঠা বলির প্রথা বন্ধ হয়ে গেছে এই বাড়িতে।

সেই জায়গায় আরেকটি অতিরিক্ত চালকুমড়ো বলি হয় এই পুজোতে। নবমীর দিন চালকুমড়োর পাশাপাশি হয় আখবলি।

এই পুজোয় সপ্তমীর দিন হোম শুরু হয় ও নবমী পুজো শেষে হোমাগ্নি শীতল করা হয়। সপ্তমী থেকে নবমী প্রতিদিন সন্ধ্যায় চলে একঘন্টা ব্যাপি সন্ধ্যারতি। পাঁচ দিনের পুজোয় বংশ পরম্পরায় ঢাকি আসেন হাড়োয়া থেকে।

|

| পুজোর সন্ধ্যে বেলা |

বিকেলে প্রতিমাকে চণ্ডী মন্ডপ থেকে আটচালায় এনে বরণ করা হয়।

পরিবারের সবচেয়ে বয়স্ক সধবা মহিলা হন মূল বরণী।

একই সঙ্গে চলে এলাকার ঐতিহ্যবাহী সিঁদুর খেলা।

কণকাঞ্জলি দিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে বিদায় জানানো হয় দেবীর পরিবারকে।

কণকাঞ্জলি গ্রহণও করেন সেই মূল বরণী, প্রদান করেন তাঁর স্বামী।

আগে পারিবারিক রীতি অনুসারে রাজারহাটের লাঙ্গলপোতার কাছে পোঁদরা গ্রামের পার্শ্ববর্তী বাগদি পাড়ার দুলে সম্প্রদায়ের লোকেরা এসে দেবীকে কাঁধে করে নিয়ে যেতেন কামারবাড়ির কাছে বসিনা গ্রামের মিত্রদের পুকুরে। সেখানেই দেবীর বিসর্জন হত। কিন্তু ক্রমশ এই পদ্ধতিতে অসুবিধা দেখা দিলে গত সাত আট বছর ধরে ঘোষ পরিবারের তরফ থেকে চাকা লাগানো লোহার ট্রলির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ট্রলিতে চেপেই বর্তমানে মিত্রদের পুকুরে নিরঞ্জনের পথে এগিয়ে যান ঘোষ বাড়ির প্রতিমা। বিসর্জনের শেষে আলতা পাতা ও কঞ্চির কলম সহযোগে ঘোষ বাড়ির সদস্য ও তাঁদের প্রতিবেশীরা লিখতে বসেন দুর্গা নাম।

এভাবেই ঐতিহ্য ও বনেদিয়ানার সঙ্গে চলছে রাজারহাটের ঘোষবাড়ির পুজো।

তবে এবছরটা আলাদা। একে বিশ্বব্যাপি মহামারী, তারপর পুজোর একমাস আগে মহালয়া।

মহালয়া হয়ে গেলেও আশ্বিন মাস মলমাস হওয়ার দরুণ পুজোর এক সপ্তাহ আগেই এবছর ঘট স্থাপন হবে ঘোষ বাড়িতে।

পাশাপাশি তাঁরা মানবেন উৎসবের সময়ে সরকার প্রদত্ত মহামারি মোকাবিলার সমস্ত নিয়ম বিধি।

বন্ধ রাখা হয়েছে ভাসান শেষে বিজয়ার ভোজন পর্বও। তবে পুজোর সময়ে এলাকার সাধারণ মানুষকে এই প্রাচীন দূর্গামন্ডপ থেকে কতটা দূরে রাখতে পারবেন তা নিয়ে একটা দুশ্চিন্তার ভাঁজ থেকেই যাচ্ছে ঘোষ পরিবারের সদস্যদের কপালে।

| |

| আড়াইশো বছরের ইতিহাসের সাক্ষী এই চণ্ডী মন্ডপ

তথ্য সহায়তাঃ শ্রী দেবাঙ্কুর দাস ঘোষ, পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ- রজতকান্ত রায়, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত- শ্রীম কথিত, উইকিপিডিয়া, রামকৃষ্ণ মিশন ছবিঃ প্রতিবেদক ও সৌজন্যে গুগল ইমেজস

ঋণঃ জন্মেজয় কর্মকার, তায়ন মাশ্চটক, ব্যোমকেশ বোস

|

No comments:

Post a Comment