|

বাঙালির চোখে ফরাসি কামু ও তাঁর কাহিনি ‘দ্য প্লেগ’-এর প্রেক্ষাপট

কৌশিক দাশগুপ্ত

শিক্ষক, লেখক, অনুবাদক

তিন প্রখ্যাত বাঙালি সাহিত্যিকের কথা দিয়েই না হয় শুরু করি।

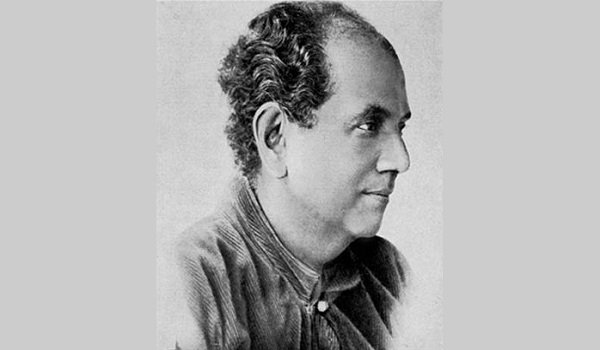

দিব্যেন্দু পালিত।

ঔপন্যাসিক, গল্পকার, কবি।

কী বলছেন তিনি?

‘‘আলবেয়র কামু আমার প্রিয় লেখক এবং তার প্রভাব আমার লেখায় নিশ্চয়ই আছে।... সেই প্রভাব আমি গ্রহণ করেছি।’’

বিনয় ঘোষ।

প্রাবন্ধিক।

কামুর ‘আউটসাইডার’ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলছেন, ‘‘আউটসাইডার মেট্রোপলিটন শহরের বিষবৃক্ষের ফল।’’

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়।

ঔপন্যাসিক। গল্পকার।

তাঁর প্রথম গল্প ‘বিজনের রক্তমাংস’ প্রকাশের পরই তাঁর মধ্যে কামুর প্রভাব চোখে পড়ে অনেকেরই। যদিও সন্দীপন তখন বলেছিলেন, ‘‘আমি কামু পড়িনি।’’ পরে তিনি নিজেই নিজেকে বলেছেন, ‘কামু কাতর’।

দেশভাগ, উত্তর বাংলায় উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্যাভাব, বৈষম্য, নগরায়ণ একদিকে তৈরি করেছিল রাজনৈতিক আলোড়ন।

অন্যদিকে, তার পরিপার্শ্ব থেকে সংবেদনশীল নাগরিক মন হয়ে পড়েছিল বিযুক্ত, বিচ্ছিন্ন।

স্বভাবতই এই অ্যাবসার্ড দুনিয়ায় নিজেকে খুঁজে না পাওয়া অথচ প্রাণপণে খুঁজতে চাওয়া, অর্থহীন নিয়মের গড্ডলিকায় গা ভাসাতে না পারা মানুষের কথা বারবার এসেছে বাংলা সাহিত্যে।

ছায়া ফেলেছেন আলবেয়ার কামু।

কিন্তু কে এই মানুষটি?

ছোট্ট করে বলে নেওয়া যাক।

আলবেয়র কামু। জন্ম আলজেরিয়ায়। একটি ফরাসি পরিবারে।

দারিদ্র্যের মধ্যেই বড় হয়েছেন।

আলজিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ই যক্ষায় আক্রান্ত হন।

কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন দীর্ঘদিন। তারপর ঔপনিবেশিকতা বিরোধী একটি আলজেরীয় সংবাদপত্রে দীর্ঘদিন লেখালেখি করেছেন। নৈরাজ্যবাদী একটি গ্রুপে যুক্ত হয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি দখলদারদের বিরুদ্ধে ফরাসি প্রতিরোধ বাহিনীতে যোগ দিয়েছেন।

তাঁর সমসময়ের বিদগ্ধ দার্শনিক জাঁ পল সার্ত্রের সঙ্গে অনেক সময়ই তাঁর নাম একযোগে উচ্চারিত হয়।

‘দ্য আউটসাইডার’, ‘দ্য প্লেগ’ এবং ‘দ্য মিথ অফ সিসিফাস’ তাঁর সব থেকে বিখ্যাত উপন্যাস বলে বিবেচিত।

তার দর্শনের মূল কথা হল মানবজীবন আদতে অ্যাবসার্ড বা অর্থহীন।

পূর্ব নির্ধারিত কোনও অর্থ বা তাৎপর্য সেখানে নেই। প্রত্যেককেই তার নিজের মতো করে তার জীবনের অর্থ, ব্যঞ্জনা, নৈতিকতা স্থির করতে হয়।

ধারাবাহিকভাবে বামপন্থী রাজনৈতিক বিশ্বাসে স্থিত ছিলেন। ছিলেন মানবাধিকারের পক্ষে। যুদ্ধ এবং প্রাণদণ্ডের বিরোধিতা করে গেছেন জীবনভর।

মাত্র ৪৬ বছর বয়সে গাড়ি দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

এখান থেকেই তাঁর উপন্যাস ‘প্লেগ’-এর প্রসঙ্গে চলে যাব।

তার আকার, কাহিনি, প্রেক্ষাপট অল্প হলেও জেনে নেব।

‘দ্য প্লেগ’ (ফরাসি ভাষায় মূল নাম ‘লা পেস্তে’) প্রকাশিত হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই। ১৯৪৭। এটি একটি allegory বা রূপক।

দৃশ্যত একটি মহামারী আক্রান্ত, অবরুদ্ধ শহরের কথা বললেও প্লেগ আসলে, আবারও বলব, এটি একটি রূপক।

১৯৪০-এর বসন্তে ফ্রান্সে নাৎসি বাহিনীর দখলদারিই সেই রূপকের চেহারা নিয়েছে। দখলদার নাৎসি বাহিনী এখানে প্লেগ। গণকবর আর মৃতদেহ পোড়ানোর চুল্লিগুলি স্পষ্টতই নাৎসি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পগুলির কথা মনে করিয়ে দেয়। আক্রান্ত ওরাঁ শহরবাসী হিটলারি হানাদারদের বুটের তলায় পিষ্ট হওয়া সাধারণ ফরাসি নাগরিক। প্লেগ এর বিরুদ্ধে ওরাঁ-বাসীর লড়াই নাৎসি আক্রমণের বিরুদ্ধে ফরাসি জনগণের প্রতিরোধের লড়াই।

আবার অন্য একটি মতে, প্লেগ আদৌ কোনও রূপক নয়। কামু মনে করতেন, জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে সব সময়ই আমরা সবাই কোনও না কোনও মহামারীর মধ্যে দিয়ে চলেছি। অর্থাৎ একটি সর্বব্যাপী, নিঃশব্দ অদৃশ্য অসুখ যা যে কোনও সময় যে কোনও কাউকেই মেরে ফেলতে পারে। ধ্বংস করতে পারে জীবনের আপাত দৃঢ় কাঠামোগুলিকে।

যে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে আমরা ‘মহামারী’ বলি, সেগুলি সবই একটি শাশ্বত নিয়মের নাটকীয় প্রকাশ। নিয়মটি হল, যখন তখন আমরা শেষ হয়ে যেতে পারি। কোনও একটি জীবাণু, কোনও দুর্ঘটনা, বা অন্য কোনও মানুষের কোনও না কোনও কাজের ফলে।

এই যে মহামারী হঠাৎই আমাদের জীবনকে সম্পূর্ণভাবে দখল করে নিতে পারে, কামুর কথা অনুযায়ী তাতে একটি জিনিসই প্রমাণিত, আমরা সবসময়ই এক ধরনের absurdity বা অযৌক্তিকতার খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে।

এই অযৌক্তিকতাকে সঠিকভাবে মেনে নেওয়ার অর্থ হতাশায় তলিয়ে যাওয়া নয়। তা আমাদের জীবনকে একটি তিক্ত মধুর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে সাহায্য করে। উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করে।

প্লেগের থাবায় বন্দি হওয়ার আগে ওরাঁর মানুষরা যেমন ভেবেছিল, তেমনি বেশিরভাগ সময়ই আমরা ভুলে থাকি যে, আমরা অমর নই।

এই ছেলেমানুষি ভুলে থাকা থেকেই তৈরি হয় আমাদের বদ গুণগুলি। হৃদয়হীনতা, স্টেটাসসর্বস্বতা, সত্যিকারের আনন্দকে প্রত্যাখ্যান করা, কৃতজ্ঞ হতে না শেখা, বিচারকের আসনে বসার প্রবণতা।

ওরাঁ মানুষজন প্লেগকে দেখেছিল অতীতকালের প্রগতিবিরোধী এক অভিশাপ হিসেবে। সমৃদ্ধি ও সুখের সমস্ত উপকরণ তাদের হাতে রয়েছে। তারা কেন সপ্তদশ শতকের লন্ডন বা আঠারো শতকের ক্যান্টনের হতভাগ্য বাসিন্দাদের মতন বেঘোরে মারা পড়বে!

একটি চরিত্র বলে ওঠে, ‘‘এটা প্লেগ হতেই পারে না, সবাই জানে যে পশ্চিম থেকে প্লেগ বিদায় নিয়েছে।’’

রিয়ুর তির্যক মন্তব্য, ‘‘হ্যাঁ সবাই জানে, শুধু মৃতরা নয়।’’

জীবাণুজনিত মহামারী থাকুক বা না থাকুক, কোনও-না-কোনও প্লেগ থেকেই যায়। তার অর্থ হল হঠাৎ মৃত্যুর সম্ভাবনা, এমন কোনও ঘটনা, যা আমাদের জীবনকে হঠাৎই অর্থহীন করে তোলে।

তা’হলে কি এই অযৌক্তিকতা থেকে কোনও পরিত্রাণ নেই?

না, শুধু অন্ধকার আঁকবেন বলে কামু তাঁর কলম তুলে নেন নি।

তিনি বলছেন, মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের অস্ত্র আছে।

কেন্দ্রীয় চরিত্র ডাক্তার রিয়ু মৃত্যুর বিরুদ্ধে অক্লান্ত লড়াই চালিয়ে যান, যন্ত্রণাকাতর আক্রান্তদের যন্ত্রণা উপশমের যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

কিন্তু তিনি কোনও সন্ত নন। মসিহ নন।

কামু লেখেন, পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে বীরত্বের কোনও সম্পর্ক নেই।

আসল কথা হল শোভন আচরণ।

এটা একটা অদ্ভুত ধারণা মনে হতে পারে। কিন্তু একমাত্র শোভনতা দিয়েই প্লেগ-এর বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়।

শোভনতা কী?

এই প্রশ্নের উত্তরে ডাক্তার রিয়ু বলেন, ‘‘সাধারণভাবে এর অর্থ কী, তা আমি জানি না কিন্তু আমার ক্ষেত্রে এর একটাই মানে। আমার নিজের কাজটা করে যাওয়া।’’

তার ধ্বংসলীলা শেষ করে প্লেগ একসময় বিদায় নেয় ওরাঁ থেকে।

নগরবাসী উল্লাসে মেতে ওঠে।

কিন্তু রিয়ু জানেন, এ বিজয় চূড়ান্ত নয়।

‘‘প্লেগের ব্যাসিলাস কখনওই সম্পূর্ণ মরে যায় না। নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে বছরের পর বছর। শোওয়ার ঘরে, পড়ার ঘরে, ট্রাংকে, রুমালে, পুরনো কাগজে অপেক্ষা করে শান্তভাবে। আবার সেই দিনটি আসবে যখন প্লেগ তার ইঁদুরদের জাগিয়ে তুলবে এবং মরার জন্য পাঠাবে অনেক সুখী নিশ্চিন্ত শহরে।’’

অর্থাৎ এই স্বাভাবিকতার বিভ্রম থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।

সচেতন থাকতে হবে।

লড়াই এর জন্য তৈরি থাকতে হবে।

প্রতিমুহূর্তে।

'দ্য প্লেগ' উপন্যাসের সারসংক্ষেপ পড়তে ক্লিক করুন এখানে

|

| বিধ্বস্ত নগরী, একটি বিখ্যাত চিত্র |

|

| উপন্যাসের একটি প্রচ্ছদ

|

| |

| কনসেনট্রেসন ক্যাম্প |

No comments:

Post a Comment