২০১৮। মে মাস। ভরদুপুর। মাথার ওপর গনগনে তাত।

তবু আমবাগানের চিলতে পথ শেষে, আড়াআড়ি দাঁড়ানো আখাম্বা প্রাসাদটা সারা শরীরে কেমন শিরশিরানি লাগিয়ে দিল।

এই সেই বাড়ি!

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘জলসাঘর’-এর কাহিনিটির আঁতুড়ঘর! যে কাহিনিকে নিয়ে ছবি বানাতে গিয়ে আচমকাই এই অট্টালিকার হদিশ পেয়ে যান সত্যজিৎ রায়!

২০১৮-তে যে সেই কাহিনি-চিত্রের বয়স হয়ে গেল ষাট।

মুর্শিদাবাদ। নিমতিতা। গঙ্গা।

তারই অনতি দূরে অমন ঐতিহাসিক খন্ডহর দেখা দিতেই কয়েক মুহূর্ত যেন স্থানু হয়ে গেলাম।

এই নিমতিতা থেকে ফিরে সত্যজিৎ ফোন করে তারাশঙ্করকে বলেন বাড়িটির কথা।

শুনে চমকে ওঠেন লেখক।

জানতে চান, ‘‘নিমতিতা রাজবাড়ি? মানে, উপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীদের জমিদারি কি?’’

‘‘হ্যাঁ। তেমনই তো শুনলাম।’’

অত্যাশ্চর্য তারাশঙ্কর তখন বলেন, ‘‘আমি নিজে নিমতিতা কোনোদিন যাইনি। বাংলাদেশের জমিদারদের নিয়ে লেখা একটি ঐতিহাসিক বইতে ওই পরিবার আর তার সঙ্গীতপ্রেমী জমিদার উপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কাহিনিটা শুধু পড়েছি। সেই চৌধুরী মশাইকে কেন্দ্র করেই কাহিনির বিশ্বম্ভর রায়ের চরিত্রটি আমি তৈরি করি।’’

সম্বিৎ ফিরল।

কেমন আছে ‘জলসাঘর’? দেখব বলে নিমতিতা স্টেশনে নেমেছি একটু আগে ।

টোটোয় চেপে মিনিট কুড়ি যাবার পর এই আম বাগানের দিকে আঙুল তুলে ড্রাইভার বললেন, ‘‘ওই আপনার প্রাসাদ।’’

|

হাড় জিরজিরে রাজপ্রাসাদ

|

পাকা রাস্তা থেকে সরু পথ চলে গিয়েছে বাগানের মধ্যে দিয়ে। তার শেষেই প্রাসাদ।

দোতলা হলেও এখনকার চার তলার সমান।

সামনের দিকে বড়ো বড়ো থাম। নক্সাকাটা জাফরি। দেওয়ালে অশ্বত্থের চারা হাওয়ায় দুলছে। চারদিকে আগাছা।

সোজা ও দিকে গঙ্গা। ধূ ধূ বালির চর।

তার মাঝেই ক্ষীণকায় নদীজলের ধারা।

ওপারেই বাংলাদেশ।

এখানে আসার আগে কথা হয়েছিল রবীন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গে। জমিদারবাড়ির বর্তমান পুরুষদের একজন। এখন কলকাতাবাসী।

তার কাছেই শুনেছি এ বাড়ির দেখভালে আছেন এক মহিলা। নাম, চপলা সিংহ।

তার খোঁজ করতে একটি বাচ্চা মেয়ে পথ দেখাল।

ঝোপঝাড়ের জংলা পেরিয়ে গিয়ে পড়লাম জমিদার-বাড়ির ঠিক পিছনে।

ওখানে আবার হাল আমলের ছোট দরজা।

পিছনে পুকুর। বাঁধানো ঘাট। তবে সিঁড়ি ভেঙেচুরে গড়াগড়ি।পুরু শ্যাওলায় ঢাকা।

হঠাৎ করেই ‘জলসাঘর’-এ দেখা মহিম গাঙ্গুলির চটুল চেহারাটা ভেসে উঠছিল।উঠতি সুদ-কারবারি। দাপট হারানো এ বাড়ির কর্তা বিশ্বম্ভরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন তিনি।

‘‘দারোয়ান। দারোয়ান। বেয়ারা। বেয়ারা।’’

মূল ফটকের মুখে চাতালে দাঁড়ানো মহিমের দাম্ভিক গলার আওয়াজ। নায়েব তারাপ্রসন্ন বেরিয়ে এলেন বারান্দায়। বসতে বললেন।

মহিম হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটাকে ফেলে পায়ের তলায় মাড়িয়ে ঘুরতে লাগলেন। সহিস অনন্ত এসে উঁকি দিয়ে বললে, ‘‘হুজুর আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।’’ এবার রায়-বাড়ির অন্দরে প্রবেশের অনুমতি পেলেন মহিম।

আমায় অনুমতি দেওয়ার কেউ নেই। দাঁড়িয়ে আছি সেই একই ফটকে।

কার্নিশ ভাঙ্গা পড়েছে। জাফরি কাজও তাই। দরজাটা দাঁড়িয়ে আছে কোনওক্রমে।

দালানটা শুধু টিঁকে। সেটি নাকি এখন ছেলেপুলেদের আড্ডাখানা। ঢুকলাম ভেতরে। ছাদের দেয়াল ধসে গিয়েছে। ইটগুলো চেয়ে আছে হাঁ করে। এদিক-ওদিক যে ক'টা দেওয়াল, তারও পলেস্তারা খসা।

বট-অশ্বত্থের চারা থই থই করছে।কোনও কোনওটা শৈশব পেরিয়ে কৈশোর কিংবা যৌবনে দাঁড়িয়ে ডালপালায় তাগড়াই। হাওয়া বইলে শন শন শব্দে জানান দেয়। ভর্তি মাকড়সা। চামচিকের ফড়ফড়ানি।

আবার মহিমের কথা মনে পড়ে গেল, ‘‘এক সময় কী ছিল রায়বাড়ি, আর আজ কী হয়েছে!’’

দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম।

বাচ্চা মেয়েটা টান দিল হ্যাঁচকা।

ওর পিছু নিলাম। একটা বাঁশের ছোট সাঁকো পেরোতে হল। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাওয়ার রাস্তা। বৃষ্টির সময় নাকি বাড়ির ভেতরে প্রায় হাঁটু জল জমে, তাই এই ব্যবস্থা।

ভাঙাচোরা চাতালের কাছে চপলা সিংহকে পেয়ে গেলাম।সাদা আটপৌরে শাড়ি।মাথায় আধ-ঘোমটা। কাঁচা-পাকা চুল। বয়স ষাট ছুঁই-ছুঁই। আগন্তুককে দেখে একটু যেন আড়ষ্ট। বিরক্ত।

রবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নাম বলাতে আড় ভাঙল।

ভেতরে ডাকলেন।

ওঁর ঘর দোতলায়।

খান কুড়ি সিঁড়ি পেরিয়ে ওপরে যেতে হয়। ওই একমাত্র ঘরই দো'তলায় অক্ষত। আর এক তলায় একটা। দুগ্গাপুজোর সময় কেউ এলে ওই একতলার ঘরেতেই ঠাঁই নেয়।

‘আর জলসাঘর’?

সে কোণের দিকে ছিল। এখন আর ওদিকে যাওয়ার উপায় নেই।

সব ভাঙা পড়েছে।

সে অবশ্যি সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে দেখা ঘর নয়। এ বাড়ির মজলিশি ঘর।

ওপর তলা পুরোটাই প্রায় ভাঙ্গা। মেঝে নেই।

কোথাও কোথাও কড়ি-বরগার ক্ষয়াটে কাঠামোটা শুধু বেঁচে। ছাদ নেই! ওপর থেকে হামলে পড়া আলো শুধু।

|

| কড়ি-বরগার ক্ষয়াটে কাঠামো |

বুকটা কেমন ছ্যাঁত করে উঠল।

ওই ছাদে বসেই না, ছবির বিশ্বম্ভর রায় সামনে খোলা প্রান্তরের দিকে চেয়ে গড়গড়ায় টান দিতেন! হাঁক পাড়তেন, ‘‘অনন্ত!’’ খোঁজ নিতেন পোষ্য ঘোড়-শাবক তুফানের।

মুচকুন্দ ফুলের পাপড়ি দেওয়া শরবত সেবনের আবদার শুনতেন!

একটা পালঙ্ক দেখলাম শুধু। যদিও তার হালও কঙ্কালসার। আর পুরনো আসবাব বলতে, একখানা আলমারি। বাকি কিছুই চোখে পড়ল না। চপলা দেবীর ঘর তুলনায় নাতিদীর্ঘ। দশ বাই পনেরো হবে।

ঘরের সামনে বারান্দা। সেখানেই মাটির উনুনে রান্না করছেন চপলা-কন্যা।

চাবির গোছা নিয়ে নীচে ঠাকুর-দালান দেখাতে ডাকলেন চপলা দেবী। যাওয়ার পথে দেখলাম একটা ঘর। তালা-বন্দি।ধুলো পড়া শার্শির আড়ালে ঢাকা ভেতরটা ছায়া-ছায়া। যতটুকু নজরে আসে, ক্ষয়ে যাওয়া ইটের দেওয়াল, পুরু ধুলোয় মোড়া আসবাব। তা'ও ভাঙাচোরা।

ওদিকে তাকিয়ে বিশ্বম্ভর রায়ের গলা পেলাম যেন! নায়েবকে বলছেন, ‘‘সবই তো জল। সব অতলে তলিয়ে গেছে। সব ভেসে গেছে। সব ভেসে গেছে।’’

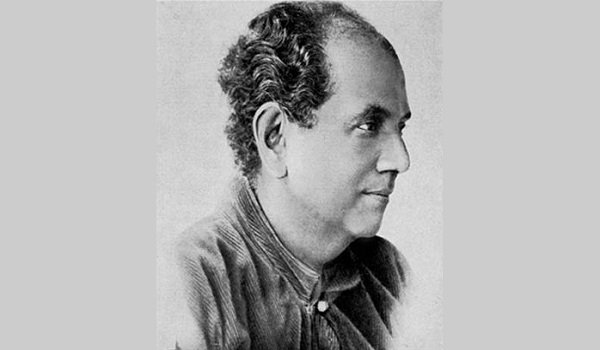

অঙ্কন: শান্তনু সেন

পরের অংশ ২য় পর্বে

(সম্পাদকের নোটঃ ২০১৭ সালে আনন্দবাজার পত্রিকা-য় ইস্তফা দেওয়ার পর ক’টা মাস ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’ নামের একটি কাগজে কাজ করতাম। তখন ‘উত্তরপর্ব’ বলে একটি ক্রোড়পত্র তৈরি করি। এই নিমতিতার রাজবাড়ি নিয়ে লেখা করতে তখন সৌমেন জানাকে ওখানে পাঠাই। ও ঘুরে এসে যে লেখা দেয়, তা আমিই সম্পাদনা করে প্রকাশ করি ‘উত্তরপর্ব’য়। এই লেখাটি বহুলাংশেই সেই সম্পাদিত প্রতিবেদনের অনুসারী। এটি আবার আমরা আমাদের আর্কাইভ-এর কথা ভেবেই এখানে রাখলাম।

-দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়)

|

| নিমতিতা রাজবাড়ি | |

আমাদের ব্লগে প্রকাশিত আরও লেখা

No comments:

Post a Comment